資質・能力

「コンピテンシー」という言葉があります。

これを「資質・能力」と表現することが多いですが,資質も能力も知っている言葉なだけに分かったような分からないような状態のまま受け止めているのではないかとも思います。

平成29,30,31年改訂の学習指導要領も,GIGAスクール構想も,話の前提にしているのは「コンピテンシー」。

これについて関連著作を書かれている奈須正裕先生は,教育内容に重きを置いて作られてきた従来の学習指導要領と,資質・能力に重きを置いて作られた新しい学習指導要領を対比させて,前者(教育内容重視)を「コンテンツ・ベイス」,後者(資質・能力重視)を「コンピテンシー・ベイス」と表現されています。

比重の大移動が起ったんだと読めるわけです。

つまり,教科の知識・内容を習得するだけではなく,教科の特質に応じた「見方・考え方」を鍛えることも大事…という説明へと展開していくアレです。

ちなみにコンテンツとコンピテンシーは対立関係ではないよとも念が押されています。これはタキソノミーの議論を合わせて考えると見えてきたりします。

関わることは難しい

さて,いったいコンピテンシーとは何か。

奈須先生の解説をもう少し引くと,こんな風に書かれています。

心理学者ロバート・ホワイトがコンピテンスの語に込めた意味合いについて言及した部分です。

「興味深いのは,そこでは「知る」は単に名前を知っているとか理解しているということではなく,対象の特質に応じた適切な「関わり」が現に「できる」こと,さらに個別具体的な対象について「知る」(=関われる)ことを通して,汎用性のある「関わり方」が感得され,洗練されていくことが含意されている点でしょう。」

『「資質・能力」と学びのメカニズム』東洋館出版社2017,52頁

この「関わり方」への重きが「学び方」や「メタ認知」といった概念にも関わってくるわけで,教科の特質に応じた「見方・考え方」に誘うことが,その一環だというわけです。

コンピテンシーとは,目標達成や問題解決に向けて課題に「関わる」特性のこと。

しかし,どうしたら課題にうまく「関われる」のでしょうか。

私たちが思うほど,関わることは簡単ではありません。まして,関わってもらうことはさらに難しいかも知れません。

取り組むかどうか

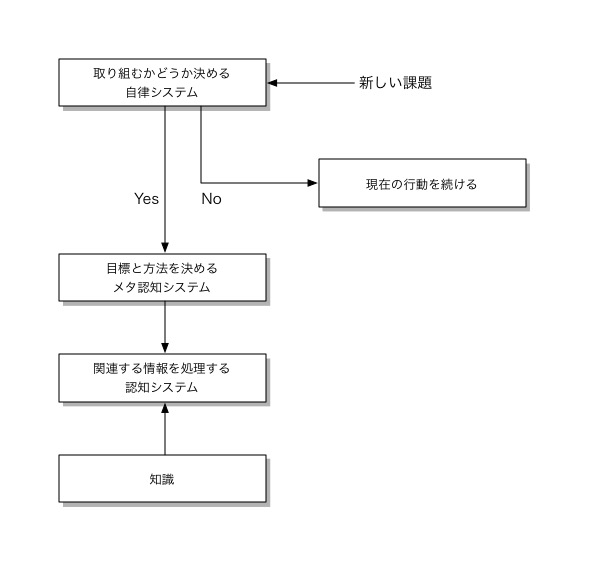

マルザーノたちの『教育目標をデザインする』には,「新しい分類体系」(マルザーノのタキソノミー)を紹介するにあたって,「行動のモデル」というものが提示されています。

マルザーノのタキソノミーの詳しいお話は今回は省きますが,大ざっぱに言うと人には3つの認知システムがありますよ…ということ。

そして「新しい課題」に対して「取り組むかどうか」,言い換えれば「関わるかどうか」を決めるのに「自律システム」というものが関係すると言っています。

その関門を突破したあと,「関わり方」どう関わるかに関係するのが「メタ認知システム」なんだ…というわけです。

ここからは,私なりに考えたことですが,「関わるかどうか」,「どう関わるか」という場面において「問い」の存在は重要なのではないかと思うのです。

良い関わりというものがあるならば,それは良い問いがあるからではないかと思うのです。

関わるとは問うこと

ある課題に関わる最初のきっかけは,気付きや好奇心でしょう。

気付きや好奇心に端を発した認知は,いろいろな問いかけを通して,どれだけ課題に「意欲」を持てるか値踏みします。

マルザーノ的に言えば,自律システムが,あーだこーだと「問い」を発しながら吟味しているのです。

この問いが他人事の問いで終始していると,課題に関わる意欲へとつながらず,上図「行動のモデル」で見るところの「No」へと進みます。

問いが悪いと課題に嫌われる…というわけです。

一方,自分事のように「問う」ことができれば,課題に取り組むことにつながっていきます。そして今度はより良い「問い方」ができるかどうかが大事になってくるのです。

より良い問いを持つことは,単に教科の知識で問うだけでなく,教科の見方・考え方で問うことが含まれていくのでしょうし,そうして培う「問い」は教科横断的に通用するものであると考えられるのです。

日本人の問いは嫌われる

日本では「問い」を軸にした学校教育はあまり行なわれてこなかったんじゃないかと思います。

正解のある問題を解く機会の方が断然多いし,問いを立てる場合も情報確認ができるようなものがほとんど。想定の難しい未知なる課題に対して「問い」をうまく立てるといった経験が少ないのではないかと感じます。

というのも,日本人の「問い」が海外の人たちから嫌われているなと思う場面を見聞きすることがあるからです。

たとえば,海外視察をする日本人の評判なんかがそれです。

日本人は,制度の仕組みや取り組みの理由について質問するけれど,当たり前のことしか聞かないし,質問しても実行しないらしい上に,別の人たちがやって来て何度も何度も同じ質問しかしないからうんざり…みたいな評判です。

日本人も,問いが悪いと嫌われる…ということになります。

嫌われてしまう悪い問いとはたとえばどんな問いなのか。

質問する必要が感じられない質問は,相手が徒労感を感じるかも知れません。素人や初学者でないなら考えれば分かりそうなことを問うた場合などです。

質問のための質問のように,問いが何かにコミットしたり,貢献しそうにないと,問われる意図が分からず不信感を抱くかも知れません。

そもそも,それを私たちに問うのか?といった相手を間違えているような質問は敬遠されて当然でしょう。自分たちの持ち場で問えよといったものなど。

大人の視察でこんな風ですから,私たちの日常が「問い」を研ぎ澄ますなんてこととかなり距離があることは目に見えています。

問いを学ぶ

海外では「問うこと」Questioningがどう取り組まれているのか検索してみると,いろんなものが出てきました。

たとえば,『たった一つを変えるだけ』(新評論2015)という訳本でも知られている取り組みとして,The Question Formulation Technique(QTF)というものがあります。それを推進する団体もあります。

Right Question Institute

https://rightquestion.org

日本の教員養成の現場でも取り組むところがチラホラ出てきているようです。

また,メタ認知や省察といったキーワードから自問自答すること,他者とのダイアローグを通して組織学習の文脈で考えるものもあったりします。

デジタル時代における問いの重要性

これもよく言われることですが,デジタル時代になって膨大なコンテンツをアーカイブしアクセスすることが可能になりました。

つまり,知識を覚えるということはデジタル技術にいくらかは任せて,むしろ人間が労力を割くべきは,アーカイブされアクセスできる膨大なコンテンツをもとに「問う」ことだというわけです。

そんな時代だからこそ,なおさら「問いが悪いと嫌われる」ことになります。

もちろん,突飛な問いや斬新な問いである必要はなく,地道な問いこそが何よりも大事なわけですが,それを学ぶ機会を学校が担うのだと考えていくことがこれからますます重要になるのだと思います。

規律などで統制することに重きを置いてきた日本の学校教育制度の中で,児童生徒学生が本当の「問い」を発して資質・能力を磨いていくことが可能なのかどうか,そのことに対する懸念がないわけではありません。

しかし,それこそまさに悪い問い。

おそらく,もっと前向きな問いを発しながら学校教育の文化さえ変えていくことが求められているのだと思います。

GIGAスクール構想の「GIGA」が「Global and Innovation Gateway for All」であることを思い返してみれば,整備されるネットワークや学習端末を,そのための条件整備と理解して進めていく必要があります。

学校という学習コミュニティが「問い」で満たされるよう関係者がもっと問いかけ合ってイメージを共有していくことが大事となりそうです。